試験概要

京都大学iPS細胞研究所、山中伸弥教授により樹立されたiPS細胞は、全身の様々な細胞へと分化する能力と無限に増殖する能力を持つ多能性幹細胞です。iPS細胞は、私たちの体から得ることのできる細胞にいくつかの因子を導入することで樹立することが可能です。このような特徴から、iPS細胞は、細胞移植治療、病態の解明、新薬の開発など、多くの分野での応用が期待されています。

しかし、iPS細胞に関する細胞試験には、コスト・技術・時間といった面で、決して少なくない負担が必要となります。弊社では、iPS細胞の実験の熟練者がこれまで培ってきた細胞受託試験のノウハウを生かし、お客様のご要望に合わせ、文献調査、試験計画の立案や実施、結果データの作成までを一貫して行い、iPS細胞に関する様々な実験・研究・開発をサポートします。

また弊社は、iPS細胞に関するサービスの開発に注力しており、今後、実施範囲を順次拡大する予定です。現在提供できるサービス以外にも、お客様の御要望に合わせ、オーダーメイドの試験系を提案・実施させて頂くことが可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。

※株式会社エーセルは、iPS アカデミアジャパン株式会社と、iPS細胞関連事業の下記試験に関する特許実施契約を締結しております。そのため、お客様とiPSアカデミアジャパン株式会社とのライセンス契約は不要です。

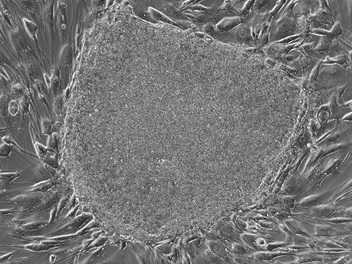

ヒトiPS細胞写真

受託サービス一覧

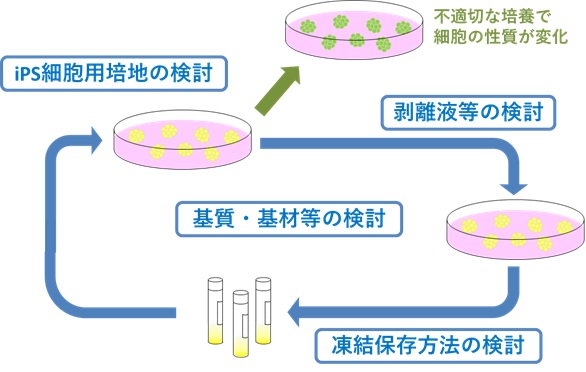

iPS細胞の培養条件の検討

細胞接着性、細胞増殖性、未分化性維持、凍結保存条件など

ヒトiPS細胞の細胞培養全般に関する評価試験を実施します

ヒトiPS細胞は、培養環境の影響を受けやすいのです。不適切なタイミングでの培地交換・継代・凍結などにより、細胞の性質が変化して、未分化な状態を維持できなくなったり、多能性を失ってしまったりすることがあります。また、使用するiPS細胞株の特徴や樹立環境によって、適した培養方法が異なることもあるため、その手法は多岐にわたり、現在でも最適なものを求め、開発が進められています。

弊社では、お客様がお持ちのiPS細胞培養条件 (培地、化合物、ディッシュ等の培養器材、コート剤、剥離液、凍結保存液 etc.)の評価実験を行い、試験データをご提供しております。増殖能・接着性・未分化性・分化能など、様々なiPS細胞機能評価試験の中から、お客様のご要望に合わせて、最適な評価系を提案させていただきます。

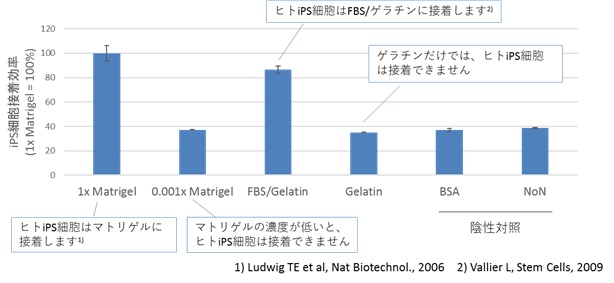

①接着性評価試験

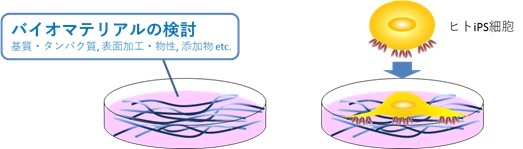

通常フィーダー細胞上で、ヒトiPS細胞は維持されます。しかし、再生医療への応用はもちろん、各種細胞実験での取り扱いやすさという点においても、フィーダー細胞を用いない培養系が望まれます。ヒトiPS細胞をフィーダー細胞を用いずに維持する場合、基本的にはマトリゲルやラミニンなどの基質をあらかじめプレートやディッシュにコートしておく必要があります。ところが、これらの試薬は高価なものが多いのです。また、ロット間の差があったり操作が煩雑であったりします。そのため、ヒトiPS細胞の培養には、より安価で、かつ、安定で簡便な手法が求められています。

弊社ではお客様が開発された試薬・基質・培養基材などを用いたiPS細胞の接着性を評価する試験を行っております。

そして、接着後の形態、増殖能、未分化性、多能性の評価なども併せて試験可能です。

②未分化状態評価試験

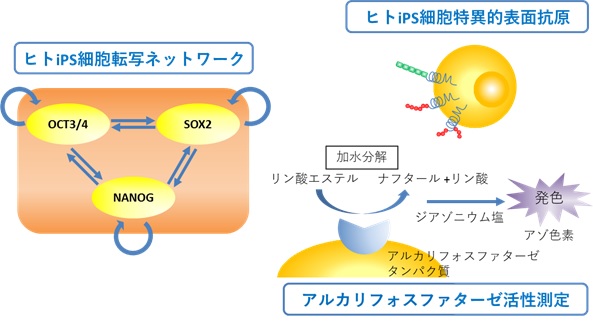

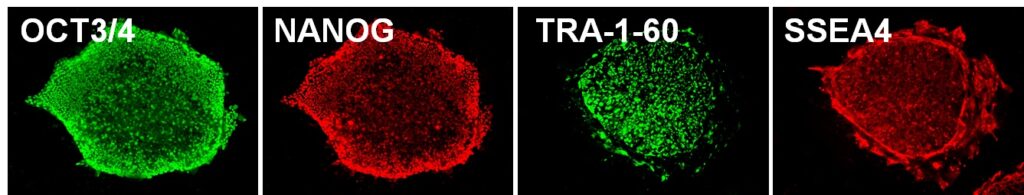

OCT3/4、NANOG、SOX2といった特定の転写因子を中心とした転写因子ネットワークにより、ヒトiPS細胞では未分化な状態を維持していると考えられています。また、未分化状態のiPS細胞では、SSEA-4、TRA-1-60、TRA-1-81といった表面抗原や、アルカリフォスファターゼ酵素を高発現していることが知られています。

弊社では、これらの未分化状態特異的な遺伝子の発現や活性を調べることで、お客様が試験を希望されるiPS細胞培養条件におけるiPS細胞の未分化性を評価いたします。上記以外にも、お客様のご依頼に合わせ、様々な遺伝子の発現解析も行なっております。

ヒトiPS細胞の未分化マーカーの免疫染色像 (社内試験データ)

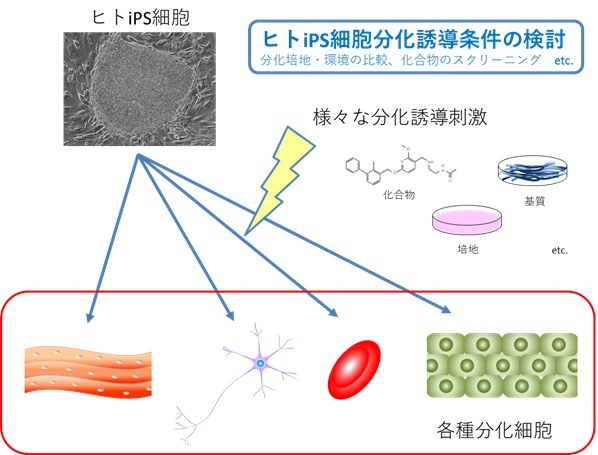

iPS細胞の分化誘導条件の検討

目的とする細胞への分化誘導系の検討に関する評価試験を実施します

理論上、ヒトiPS細胞は体中の全身のほぼすべての細胞へ分化可能です。現在、各種細胞への分化誘導法の開発が進んできています。

弊社では、創薬スクリーニングに向けた分化誘導条件検討、新規分化誘導法の開発、分化誘導条件の改善を目的とした、iPS細胞の各種細胞への分化誘導条件の比較試験を行っております。お客様が開発中の薬剤・化合物などのiPS細胞分化効率への影響を、各種分化細胞のマーカーや機能試験により評価いたします。また、リアルタイムPCR、プレートリーダー、ハイコンテントスクリーニング機器などを用いることで、大量サンプルの比較にも対応可能です。

ヒトiPS細胞由来心筋細胞の拍動の様子 (動画撮影)

※博士号保持者が中心となって試験を担当します。